キャリア教育、特別活動

【NEW】キャリア教育レポート 医師によるキャリア教育

2025年2月3日、スクール生、大野正翔君の御父母、大野正芳先生と、いくみ先生をお迎えし、理科実験と医療についてのキャリア教育を行っていただきました。

「おいしそう?ぷるぷるいくらの大実験」【低学年の部】

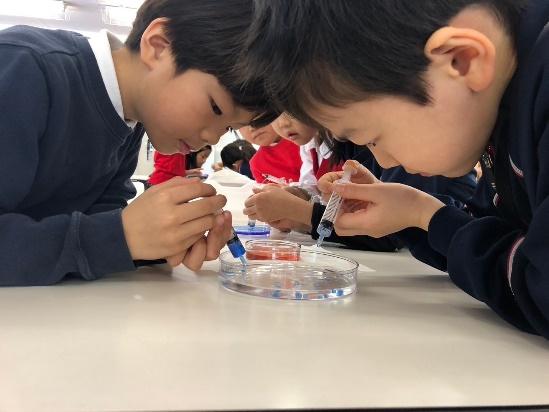

1,2年生は「おいしそう?ぷるぷるいくらの大実験」というテーマで、実験が行われました。

カルシウムの溶液に着色したアルギン酸ナトリウムを垂らしていくと、人工いくらが出来上がりました。

子ども達は自分たちで作った、人工のいくらに大喜びでした。青や紫の人工いくらも作られ、大いに盛り上がりました。出来上がったいくらはご用意してくださった容器に入れて持ち帰りました。

事後のアンケートには、「いくらを持ち帰ることが出来て感謝しました。」「人工いくらを作ることが出来て嬉しかった。」「いくらがぷにぷに、ねばねばしていた。」という「いくら」に関する感想のほか、「食べ物に入っている薬品が体や人のために役立つということを学びました。」という意見もありました。

「未来の医療を変える!ハイドロゲルの力」【高学年の部】

3~5年生の部は、「未来の医療を変える!ハイドロゲルの力」というテーマで、低学年同様人工いくらを作った後に、人工いくらが生成される仕組みを医療に利用するということを実験を通して学びました。

高学年の実験は2人1組のチームで行われ、バンドエイドに見立てた丸いプレートにアルギン酸ナトリウムとカルシウム溶液を混ぜることで、固め、傷を保護できるかという本格的な医療実験でした。

子ども達からは「ご飯にいくらが出てきたら、跳ねないかどうかを確かめてみたいです。」「いくらを家に持ち帰ったらパパとママがびっくりしていた。」といった、いくらに関する意見のほかに、「カルシウム水を蒸発させ、再結晶させて勉強したい。」「チームを作って協力して実験することが楽しかった。」「チューブに液を通す時に、濃い方が力を入れる必要があることが分かった。」などの意見もあり、思い思いの実験ができたようです。

大野先生は、現在、この仕組みを理学部と共同研究しているということで、今回の実験で行われた人工いくら作りという大学でいうところの理学部の分野が医療にも応用されているということを知り、関係ないようなものが色々つながっていくということも学ぶことが出来ました。

最後に、大野先生がお話しくださったことは、「医療」という分野を見ても医者だけではなく、看護士さん、理学療法士さん、作業療法士さん、社会福祉士さん、薬剤師さんなど、たくさんの人達が「1つのチーム」となって人の命を救っていくという「チームワークの大切さ」についても教わりました。

大野先生ご夫妻、お忙しいところ、子ども達のために、ご協力くださり、感謝いたします。そして、スクール生には、今回のキャリア教育を通して、学んだことを今後のスクール生活でも生かしていってほしいと願っています。